El domingo 30 de junio comenzó el Lindau Nobel Laureate Meeting (LNLM-13) con una serie de intervenciones protocolarias entre las que cabe destacar la presencia de las ministras de Educación e Investigación de Alemania y Francia (¡qué envidia! dos países prósperos que tienen ministerios que gestionan la ciencia). La ciudad está con anuncios espectaculares del LNLM-13 como el de la imagen.

El LNLM-13 tieen un programa intenso de actividades que incluyen conferencias plenarias de los 35 galardonados con el Premio Nobel presentes, discusiones individuales con los jóvenes investigadores participantes, talleres y mesas redondas temáticas. Serán unos días de intensa actividad, desde antes de las 7 de la mañana hasta entrada la noche ¡seguro que merece la pena! El programa completo se puede descargar aquí.

A propuesta de la revista Investigación y Ciencia, estaré en el LNLM13 informando de las actividades que allí se realicen (y a las que pueda asistir, pues muchas se celebran de manera simultánea).

La primera actividad de la mañana (en forma de desayuno científico) está dedicada a un tema monográfico con la participación de uno de los Premios Nobel y varios expertos más (incluyendo algún jóven investigador). El lunes tratará sobre lo que la ciencia puede hacer por resolver problemas medioambientales y de cambio global, con la participación de Gerhardt Ertl; sin duda alguna uno de los retos para la ciencia, que tiene las claves para resolverlo si se aportan suficientes recursos. El martes, el tema a tratar será como la ciencia puede aprovechar mejor los recursos disponibles en el planeta, tema que ya traté en el espacio “La ciencia cotidiana” del programa A Hombros de Gigantes (RNE) y que se resumió en este post, con la participación de Steven Chu. El tercer desayuno científico está dedicado al procesado de la información cuántica, con la participación de Serge Haroche y David J. Wineland, los dos galardonados con el último Premio Nobel de Física; este asunto tendrá un impacto enorme en la tecnología del futuro.. Finalmente, el último desayuno científico (al que estoy invitado) tratará sobre El papel que la química tiene para resolver los retos energéticos, contando con la presencia de Hartmut Michel, Mario Molina y Richard Schrock. En su momento haré una crónica detallada de lo que allí se debata.

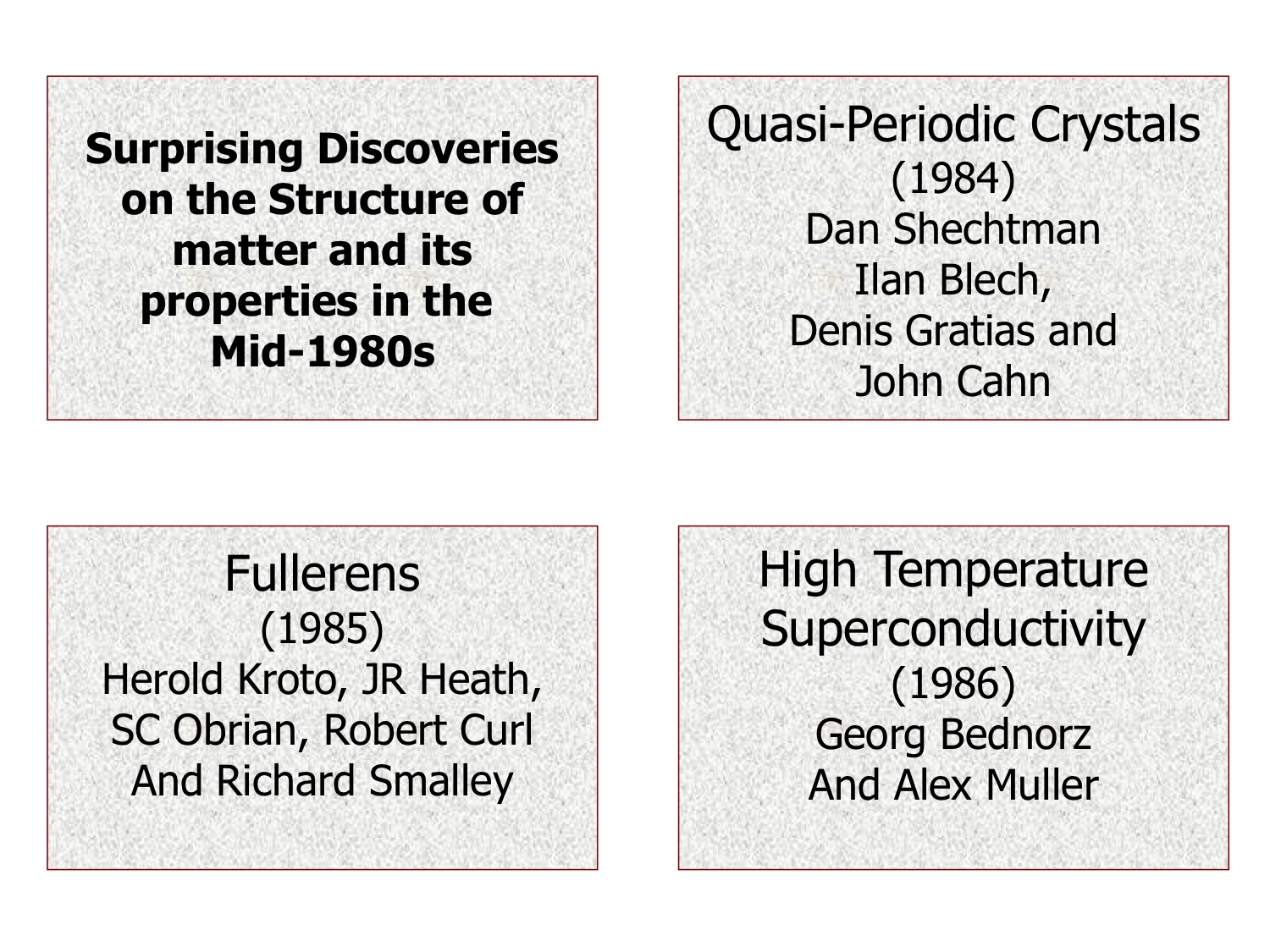

Otras actividades incluyen lección magistral sobre el mecanismo de las enfermedades y descubrimiento de fármacos (con Aaron Chiechanover), lección magistral sobre la microscopía de transmisión electrónica (TEM, con Dan Shechtman), discusiones sobre política científica (Programa Horizonte 2020 de la UE), mesa redonda sobre conversión y utilización de la energía química (con Ertl, Michel, Schrock, Walter Kohn y Robert H. Grubbs), mesa redonda sobre ¿Por qué comunicar? (con Walter Gilbert, Brian Kobilka, Ada Yonath y Harold Kroto), mesa redonda sobre la química verde (con Molina y Chu), y el taller sobre las habilidades en las presentaciones (impartido por Kroto).

Sin duda alguna, un programa apasionante.

Breve resumen de la jornada del 1 de julio

Aunque publicaré un post describiendo en detalle las conferencias de ayer y la conversación con Robert Grubbs y Richard Schrock; a continuación resumiré brevemente las avtividades de hoy. Hoy hemos asistido a 7 conferencias de temática variada. El último Premio Nobel de Química, Brian Kobilka (en la imagen) hizo un resumen de diversas facetas de la investigación de los receptores acoplados a proteínas G (GPCRs), desde la estructura al diseño de fármacos, pasando por la estructura, evolución y biología molecular. Posteriormente, Gerhard Ertl ha explicado parte de sus investigaciones sobre el mecanismo de reacciones sobre superficies, especialmente la síntesis de amoniaco a partir de sus elementos y la oxidación del CO a CO2. A continuación, Akira Suzuki explicó aspectos sintéticos y mecanísticos sobre las reacciones de acoplamiento de organoboranos catalizada por complejos de paladio. La sesión continuó con las conferencias de los dos galardonados con el Premio Nobel de Física en 2012 (David Wineland y Serge Haroche) que explicaron resultados experimentales con sistemas cuánticos que pueden ser la base de relojes muy precisos y ordenadores cuánticos. Las dos últimas conferencias volvían a la frontera entre la química y la biología. John Walker habló de los procesos energéticos celulares en los que interviene el ATP y Hartmut Michel del mecanismo de acción de la reacciones de oxidación catalizada por la oxidasa de citocromo c.

El mediodía lo compartí con Mercedes Alonso (en la imagen), antigua doctoranda en mi grupo, y a la que he mencionado aquí.

Por la tarde tuve la oportunidad de hablar con Richard Schrock y Robert Grubbs (en la imagen), que resumiré en un próximo post. Aqui dejo una muestra gráfica.

Bernardo Herradón García CSIC [email protected]Nota: Este post se publicó originalmente en el blog del Lindau Nobel Laureate Meeting (LNLM-13) el día 28 de junio. Se ha actualizado el 1 de julio.