A continuación se reproduce una entrevista realizada por Mónica Lara, de la VA de Cultura Científica del CSIC, para la sección Hablan los científicos. En la larga entrevista reflexiono sobre la situación del país, los políticos, la ciencia, la cultura científica, la educaión y los medios de comunicación.

¿Qué os parece? Espero muchos comentarios.

El titular elegido por Mónica fue:

‘Creo que la gente no está convencida de que el motor de la economía es la ciencia’

A sus 55 años, Bernardo Herradón asegura que su objetivo no es ni acumular publicaciones ni ganar el premio Nobel. Prefiere, dice, contribuir a que “más jóvenes se dediquen a la ciencia” y se siente orgulloso de que los que han realizado la tesis doctoral con él hayan seguido en la investigación. Este científico divide su tiempo entre el laboratorio del Instituto de Química Orgánica (CSIC), donde últimamente investiga un método para obtener grafeno, y la divulgación de la ciencia. Actualiza sus blogs, da charlas, organiza cursos, participa en programas de radio y escribe libros como Los avances de la química, de la colección ‘¿Qué sabemos de?’ (CSIC-Catarata). Con tanta ocupación, Herradón admite que tiene algún que otro artículo a la espera de ser publicado. Pero no le da demasiada importancia porque sostiene que hay “un boom inflacionario de publicaciones científicas”. En cambio, lamenta que la sociedad española sea “científicamente inculta” y el desprecio de los gobiernos por la ciencia. “Aquí los políticos son muy cortoplacistas, viven de elección en elección y no hacen una apuesta a largo plazo”, afirma.

Eres autor de varios blogs, organizas un curso de divulgación de la química, das charlas… ¿Otorgas un papel muy importante a la divulgación dentro de la carrera científica?

Sí, es fundamental. Un investigador que no se involucre en tareas que tengan que ver con la cultura científica, no es un investigador completo. La investigación tiene varias facetas: publicar en revistas científicas, formar jóvenes investigadores, conseguir financiación para investigar y también transmitir a la sociedad los avances científicos, tanto los que has hecho tú como otros.

¿Y cualquier investigador sirve para divulgar la ciencia?

Cualquier investigador debería servir para divulgar. Cuando un colega dice que no sirve, es que no ha hecho el esfuerzo para ello. A mí me gusta decir siempre una frase que se atribuye a Einstein, aunque también se ha puesto en boca del matemático Henri Poincaré. Dice algo así: “Si no eres capaz de explicarle a tu abuela lo que estás haciendo, es que no has entendido tu propia investigación”. Un investigador tiene que saber explicar a cualquiera, con palabras sencillas y claras, conocimientos muy abstractos.

Lo dices con mucha rotundidad.

Sí, y cada vez más porque me voy dando cuenta de que se puede explicar cualquier cosa. Por ejemplo, el bosón de Higgs se puede explicar sin recurrir a ninguna fórmula matemática. Yo mismo, que soy químico orgánico, soy capaz de explicarlo; aunque obviamente físicos teóricos y excelentes divulgadores, como Alberto Casas o Teresa Rodrigo, lo harán inteligible para cualquiera.

Y eso que eres químico, y no físico…

Por desgracia, a menudo algunos colegas saben mucho de su área y no tienen ninguna cultura científica al margen. También me he encontrado con gente que no se dedica a la ciencia y que tiene una gran cultura científica que les hace capaces de explicar este tipo de cosas.

¿Es muy frecuente la figura del científico aislado, que vive en su torre de marfil y de espaldas a la sociedad o a otros campos del conocimiento?

A mí me gusta decir que el científico es ciudadano y además, sin que se vea en esto arrogancia, creo que el científico tendría que ser un líder de opinión en la sociedad, porque al fin y al cabo la ciencia está detrás de casi todo. Cuando se habla de los presupuestos, detrás están las matemáticas. Si vamos a cuestiones como el problema energético, nos encontramos con problemas como la escasez de combustible o los recientes en el almacén subacuático de gas frente a las costas de Castellón. Si se hubiese consultado a científicos, por ejemplo geólogos, quizá no se habría construido. Pero nunca se les consulta cuál debe ser la política energética. Por ejemplo, el CSIC, como organismo multidisciplinar, debería estar asesorando al gobierno de turno, a nivel local o nacional, sobre aspectos relacionados con la ciencia.

¿Y por qué en la práctica no suele haber equipos de científicos asesorando en políticas públicas?

Porque en España, los gobiernos, sean del color que sean, suelen despreciar la ciencia, no son conscientes de que todo lo que nos rodea es ciencia. En otros países los científicos están mejor considerados, pero aquí los políticos son muy cortoplacistas, viven de elección en elección y no hacen una apuesta a largo plazo. Y luego está la sociedad española, que, por desgracia, en general es científicamente inculta.

Dado que ese déficit de cultura científica no responde a un determinismo, sino que responderá a una serie de causas, ¿cómo crees que se puede cambiar esta situación?

Con paciencia, y vuelvo al tema político. El gran valor de un país es que tenga personas muy formadas, pero eso no es como plantar patatas, sino que hay que tener mucha paciencia, hablarle claro a la sociedad, elaborar una ley de educación que no se esté modificando con cada gobierno… Y luego, dentro de la formación: la ciencia, por su naturaleza, hay que cultivarla día a día. A mí me gusta mucho leer, ir al cine… Pero una cosa alimenta al espíritu y la otra, la ciencia, además de alimentar al espíritu, nos da de comer literalmente. Con un planeta tan superpoblado, ya habría un déficit de alimentos si no fuese por la ciencia; especialmente la química ha contribuido a que nuestros campos sean más productivos. Todo eso lo tiene que saber la gente. Los ciudadanos valoran mucho a los científicos. No hay nadie que nos tenga manía, como sí sucede con los políticos o con los jueces o los periodistas.

Pero ahí está la paradoja, se trata de una de las profesiones más valoradas y sin embargo la sociedad no sabe de ciencia.

Claro. Esta mañana escuchaba en la radio a José Antonio Marina y decía que todo el mundo se queja de la educación, pero luego, en las encuestas, la gente no coloca a la educación como uno de los grandes problemas. Con la ciencia sucede lo mismo. Luego están los medios de comunicación, que generalmente prefieren publicar o difundir una noticia que pueda tener cierto morbo o un buen titular. Por ejemplo, la noticia reciente de que los españoles adultos son muy incultos…

Sí, la relativa al último informe PISA.

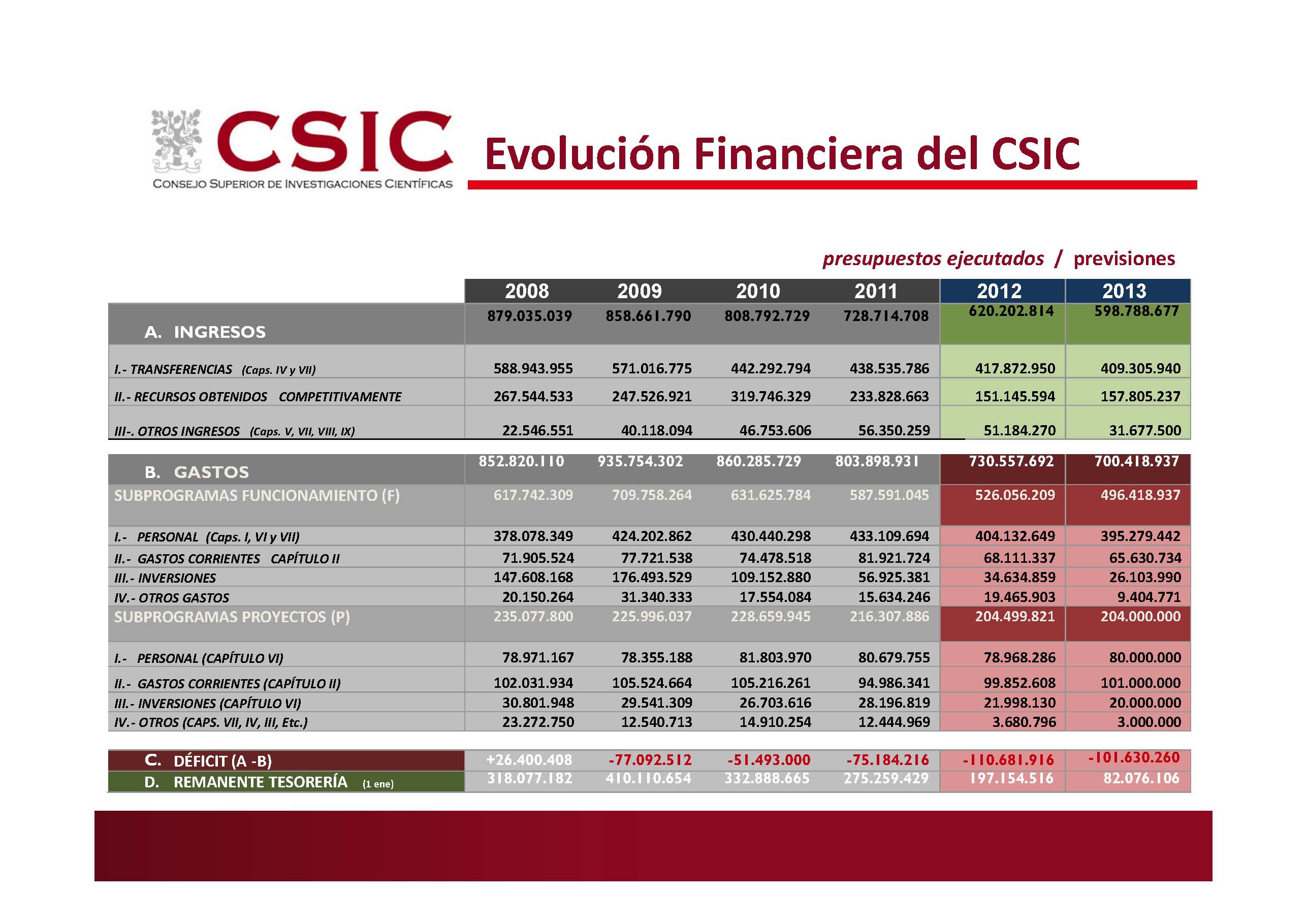

Eso es. Pero ¿cuál ha sido la muestra de esa población? Se echa la culpa a la LOGSE y resulta que ninguno de los encuestados estudió con la LOGSE porque eran personas mayores. Esos datos hay que analizarlos bien, no podemos hacer caso del titular. Y sigo con lo que hablábamos antes: la gente considera que la educación es importante pero luego no la coloca entre sus prioridades o como uno de los grandes problemas por los que habría que presionar a los políticos. Yo creo que la gente no está convencida, por mucho que lo digamos los científicos, de que el motor de la economía es la ciencia. ¿Por qué? Por ejemplo, en el CSIC y en España en general hay muchos grupos que están investigando en energía solar, que en un país como el nuestro (por la cantidad de irradiación solar que tenemos) tendría que ser algo prioritario; pues resulta que la política energética hasta hace unos años miraba con buenos ojos los huertos solares, pero luego llega este gobierno y les cobra con carácter retroactivo impuestos. Aquí habría que invertir en energía solar, pero pueden pasar 10 o 15 años hasta que puedas poner en el mercado algo que estás desarrollando en el laboratorio, y en España no tenemos esa paciencia para eso.

Parece que a la hora de superar ese déficit en cultura científica, atribuyes la máxima responsabilidad a los dirigentes políticos.

Todo el mundo es necesario. Por un lado los científicos, que tenemos que dar la cara; por ejemplo, si me llamáis del Área de Cultura Científica del CSIC, os tengo que atender. Pero también los políticos impulsando unas leyes adecuadas, y los medios de comunicación. Y por supuesto el ciudadano. Siempre digo que con quien más hay que trabajar es con los niños. Al final esto es un asunto generacional, no vamos a ser todos cultos científicamente de la noche a la mañana.

¿En qué actividades de divulgación de la ciencia a la sociedad estás involucrado?

Desde el año 2007 debo haber hecho unas 500 actividades. Por ejemplo, he organizado tres veces el curso de divulgación ‘Los avances de la química y su impacto en la sociedad’, tengo dos blog, ‘Química y sociedad’ y ‘Educación química’, la web sobre ‘los avances de la química’ y perfiles en twitter y facebook sobre química. He impartido unas 120 conferencias para colegios y centros culturales… También he sido comisario científico en la exposición ‘Entre moléculas’ del CSIC, he colaborado en el guión de un documental sobre la energía y he escrito unos 30 artículos sobre historia de la ciencia, aspectos relacionados con la química, alguna biografía, etc., además del libro de divulgación Los avances de la química. Colaboro en varios programas de radio y a veces hago alguna colaboración en prensa, generalmente entrevistas. Como me gusta todo, quizá diversifico demasiado.

En actividades como las conferencias o el curso sobre los avances de la química, ¿cuál es la respuesta de los ciudadanos?

Buena. Por ejemplo, la web sobre química tiene muchas visitas y descargas de material didáctico; en las conferencias me he dado cuenta de que, cuanto más pequeño es el sitio, mejor acogida tienen. Recuerdo que en Burgos fueron 400 personas. Mis blogs tienen entre 400.000 y 500.000 visitas al año. La gente suele ser receptiva con lo que estás contando. Por ejemplo, en Ciudad Ciencia di una charla para presentar un libro en la biblioteca de Villena y hubo unas 80 personas. La conferencia duró una hora y las preguntas y comentarios dos horas. A la gente, si le das ciencia, le interesa mucho. Lo que le hace falta a este país es que las televisiones apuesten por la ciencia, porque dentro de los medios es el que más influye. El programa ‘Redes’ últimamente se está desviando de la ciencia. Y un programa que era muy bueno, Tres14, lo suprimieron de la noche a la mañana.

¿Cómo explicarías a un ciudadano que a priori no tenga interés por la ciencia que es beneficioso adquirir conocimiento científico? ¿Puede afectar positivamente a la vida de las personas saber más de ciencia?

Yo creo que sí. Le diría: “mira a tu alrededor y podremos explicar ciencia con cualquier cosa”: a partir de la ropa que llevamos, el jabón y la colonia que usamos, nuestros teléfonos de última generación… Cuando ojeas el periódico -al menos yo- a todo le sacas una vertiente científica.

Eres químico orgánico. ¿Cómo explicarías al ciudadano de a pie en qué consiste o para qué sirve tu trabajo?

Durante muchos años hemos hecho moléculas con las que luego se elaboran medicamentos, productos para cuidar el ganado, para perfumes, etc. También intentábamos que esas moléculas sirvieran para tratar procesos biológicos que pueden tener que ver con enfermedades neurodegenerativas. Mientras, como en investigación básica lo importante no es el final sino el camino, vas profundizando en el conocimiento; de ahí luego pueden surgir cosas sin las cuales no podríamos vivir: el láser, los motores de gasolina, los catalizadores que impiden que salgan gases nocivos por los tubos de escape… Todo surge de la investigación básica. Nunca hay investigación puramente aplicada. Últimamente he pasado a dos temas más prácticos: estamos preparando electrolitos para baterías, con la idea de que puedan servir en un futuro para tener supercondensadores con mucha más capacidad. También estamos trabajando en un método para obtener grafeno, que para muchos será el material del futuro. Pero tienen que pasar años para poder ver esto en el mercado.

Algunos de tus colegas sostienen que vuestra principal actividad es investigar y en segunda instancia divulgar, pero sin descuidar nunca la investigación. ¿Hay tiempo para todo?

Lo cierto es que tengo un montón de resultados sin publicar porque no he tenido tiempo. Pero a nivel global creo que hay un exceso de artículos científicos publicados; en mi área de química orgánica todas las semanas se publican miles que no aportan nada a la ciencia. Cuando me planteo publicar algo, pienso en qué va a aportar. Mi objetivo no es tener 100 o 200 publicaciones, sino aprender y pasármelo bien. No me gusta el copy paste, el estilo de fast publication, y al final se quedan cosas sin publicar, pero son resultados marginales que lo mismo ya se han publicado de manera preliminar. ¿Que podíamos haber duplicado resultados? Sí, pero eso contribuye a ese boom inflacionario de las publicaciones científicas. Sí puedo decir con orgullo que los investigadores que han hecho la tesis doctoral conmigo han seguido en la investigación.

¿Entonces es compatible o no investigar y divulgar?

Al final hay que priorizar. Yo dentro de poco cumpliré 55 años. Un investigador en este país con 55 años que piense que va a ganar el premio Nobel o el Príncipe de Asturias o el Jaime I, que siga investigando y a ver si lo gana. Pero si eres realista y sabes que tu objetivo no va a ser ganar eso, ¿no es más importante para los científicos de mi edad que 10 jóvenes se dediquen a la ciencia que no publicar 10 artículos más? Ahora mismo mi trabajo lo veo más desde el punto de vista de captar personas para la ciencia que para publicar, y sigo manteniendo mi ritmo de 2-4 publicaciones al año, que no puede ser mayor cuando sólo tienes 19 m2 de laboratorio y un grupo de 2-4 personas.

¿Crees que está suficientemente valorada la divulgación o simplemente es algo vocacional, de lo que no se espera nada a cambio?

Debería estar algo valorada, porque no lo está. Solo lo valoran unas pocas personas que también están interesadas en la divulgación. No te lo reconocen ni a nivel oficial ni tus colegas. Hay mucho desprecio por la divulgación en España, y hay mucho científico con mucha incultura científica en cuanto le sacas de su área super especializada. Se da una contradicción: hoy la ciencia es multi e interdisciplinar, pero es simplemente la suma y no la conjunción/interacción de personas que saben hacer distintas cosas. A mí esa ciencia no me gusta mucho.

¿Quieres decir que no concibes la ciencia como una serie de compartimentos estancos sino como algo más integral?

Yo soy químico orgánico pero me gusta toda la química y trabajo en la frontera de lo que es la ciencia de los materiales. Para mí no hay divisiones entre la ciencia. Hoy un científico moderno, de calidad, tiene que saber un poco de todo. Por eso me gustaría que en las universidades españolas se implantase una carrera que se llamara Ciencias, naturales o experimentales, pero que te diera una visión global y que en un segundo ciclo o master cada uno se especializase. Falta un poco esa visión general. Si no lo remediamos, llegaremos al final a eso que se dijo de lo que es el especialista: “sabe todo de nada”.

¿Hasta qué punto es complicado compaginar la vida científica con la vida familiar?

Eso quizá habría que preguntárselo a la familia. A mí me gusta trabajar en casa. Yo intento compatibilizarlo y de momento no he tenido muchos problemas para ello. Mis dos hijos son mayores y ya no hay que llevarles al parque. Eso facilita las cosas.

Nota: La entrevista original se puede ver aquí.